QC検定2級の試験が近づくにつれて、「勉強時間が全然足りないけど、なんとか合格したい…」と焦りを感じていませんか。

「難しい計算問題を解かずに、楽して合格できる裏ワザはないかな…」と考えている方もいるでしょう。

やみくもに勉強するのではなく、合格するためのコツを知って効率的に学習を進めることが大切です。

しかし、ただの裏ワザに頼るだけでは合格は難しいかもしれません。

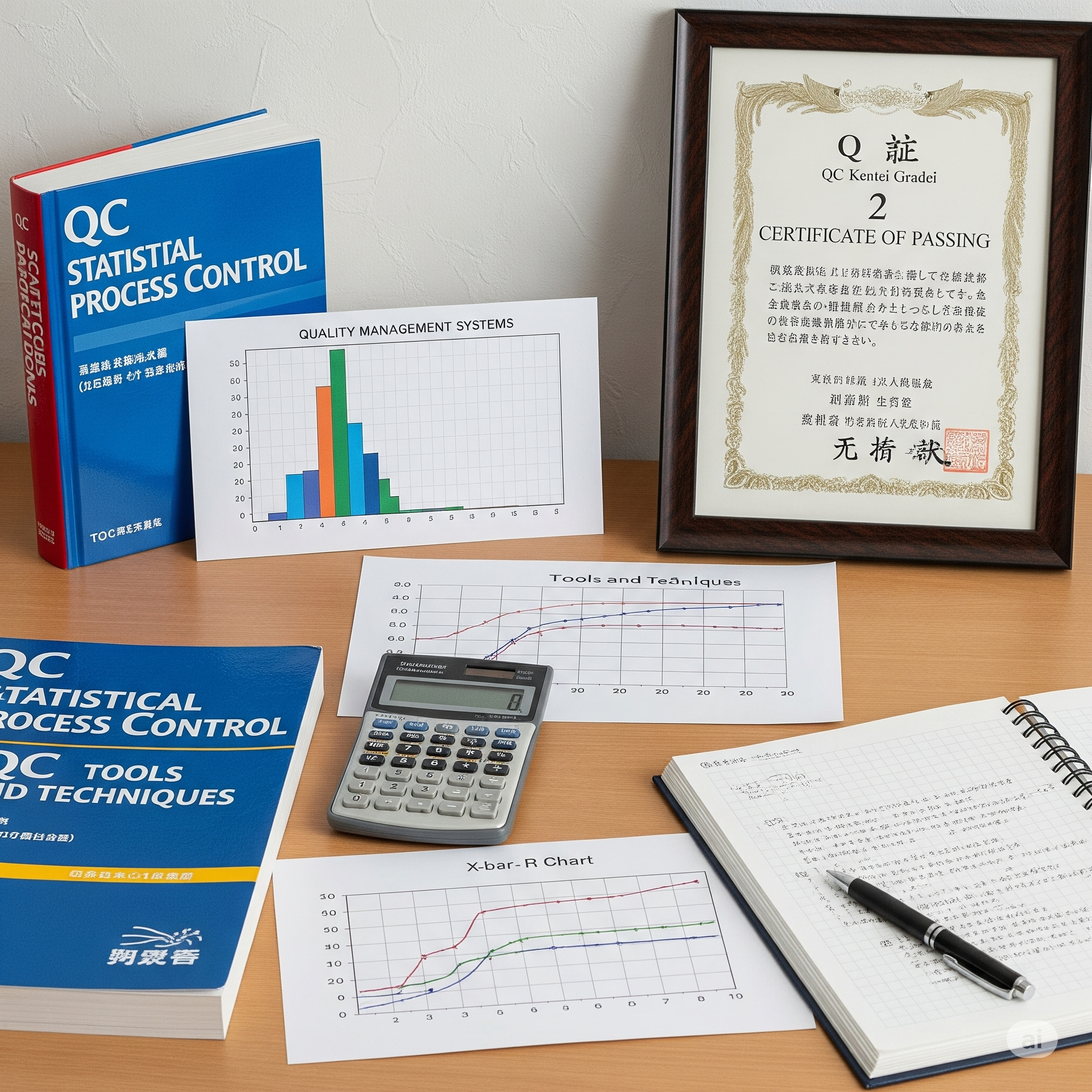

この記事では、QC検定2級に短期間で合格したいと考えている方に向けて、

– 時間がない人でも実践できる効率的な学習計画

– 試験本番で役立つ解答テクニックと時間配分のコツ

– 多くの受験者がつまずく分野を克服するポイント

上記について、解説しています。

試験日が近づくと不安な気持ちになるのは当然のことです。

この記事で紹介する最短合格の秘訣を実践すれば、自信を持って試験に臨めるようになるでしょう。

ぜひ参考にしてください。

QC検定2級合格への道筋

QC検定2級の合格は、正しい道筋と学習計画を立てることで、誰にでも手が届く目標です。

「試験範囲が広すぎて、どこから手をつければ良いかわからない」と感じるかもしれませんが、心配ありません。

実は、合格するためには明確な攻略法が存在し、それを知っているかどうかが合否を分けるのです。

なぜなら、QC検定2級は出題範囲こそ広いものの、過去の試験を分析すると頻出分野や問題のパターンに一定の傾向が見られるからです。

すべての分野を均等に、完璧にマスターしようとすると、膨大な時間が必要となり、途中で挫折してしまう方も少なくありません。

効率的に合格を勝ち取る人は、この出題傾向をしっかりと把握し、得点に直結する分野から優先的に学習を進めています。

例えば、過去5年分の過去問題を解くだけでも、その傾向は明らかになるでしょう。

特に「実験計画法」や「信頼性工学」などの実践的な手法分野は配点が高く、計算問題も多いため、ここを攻略することが合格の鍵を握ります。

まずは1冊の過去問題集を徹底的に繰り返し解き、苦手な分野を特定することから始めるのが、合格への最短ルートと言えるでしょう。

QC検定2級の基礎知識を押さえよう

QC検定2級は、品質管理の実務において中心的な役割を担う人材を対象とした資格です。

組織内でリーダーとしてQC七つ道具や新QC七つ道具を駆使し、品質に関わる問題を主体的に解決できるレベルが期待されるでしょう。

そのため、製造業の係長クラスや中堅社員、さらには品質管理を専門に学ぶ大学生も多く挑戦します。

試験は例年3月と9月の年2回実施され、90分間のマークシート方式で行われます。

内容は「品質管理の手法」と「品質管理の実践」の2分野に分かれ、合格するには総合得点率が概ね70%以上、かつ各分野の得点率も50%以上でなければなりません。

統計的品質管理から実践的な問題解決まで、苦手分野を作らない学習が合格への最短ルートだといえるのです。

試験の出題範囲と傾向を理解する

QC検定2級合格の裏ワザは、出題範囲と近年の傾向を徹底的に分析することから始まります。

この試験は「品質管理の手法」と「品質管理の実践」という2つの大きな分野で構成されており、闇雲な学習では時間がいくらあっても足りません。

合格への最短ルートは、頻出分野に的を絞った効率的な学習計画を立てることでしょう。

特に手法分野では、「検定と推定」「管理図」「相関分析と回帰分析」の3項目が全体の約7割を占める重要なポイントになります。

一方、実践分野では「QC七つ道具・新QC七つ道具」や「方針管理」「品質保証」といった基本的な考え方を問う問題が頻出する傾向です。

全範囲を網羅するのではなく、これらの得点源となる分野を重点的に攻略することこそ、合格を確実にする最も効果的な戦略といえるのです。

QC検定2級合格のための裏ワザ

QC検定2級に合格するための「裏ワザ」とは、決して不正をしたり楽をしたりする方法ではありません。

試験の出題傾向を正確に把握し、合格点に最短で到達するための効率的な学習戦略のことです。

やみくもに分厚い参考書を読み込むのではなく、得点に直結するポイントへ集中的にアプローチすることが、合格への一番の近道でしょう。

なぜなら、QC検定2級の試験範囲は手法分野から実践分野まで非常に広く、全てを完璧に理解しようとすると多くの時間がかかってしまうからです。

特に仕事や家庭と両立しながら勉強する方にとって、限られた時間で成果を出すには、学習の優先順位付けが不可欠になります。

実は、出題される問題には毎年似たような傾向があるため、そこを重点的に対策するのが最も賢明な方法でした。

具体的には、過去問題を徹底的に分析することが最も効果的な裏ワザと言えます。

例えば、過去5年分ほどの問題を解けば、「管理図」や「相関分析」といった頻出分野が自然と見えてくるのです。

計算問題のパターンや、選択肢の絞り込み方など、得点力を上げるための実践的なテクニックを掴むこともできるでしょう。

効率的な学習スケジュールの立て方

QC検定2級の合格には、一般的に50時間から100時間ほどの学習が必要とされます。

試験日から逆算し、3ヶ月程度の学習期間を設けるのが理想的なスケジュールでしょう。

まず最初の1ヶ月で、「品質管理の手法」と「品質管理の実践」分野の参考書を一通り読み込み、全体像を把握します。

特に計算問題が多く得点源になりやすい「手法」分野へ、学習時間の約6割を充てる戦略が有効です。

残りの2ヶ月間は、日本規格協会(JSA)が発行する過去問題集を解くアウトプットに集中してください。

最低でも3周は繰り返し、出題傾向と解答の時間配分を身体に覚え込ませるのが合格への鍵となります。

通勤中の15分といったスキマ時間を使い、苦手な公式や用語を見直す習慣も、学習効率を大きく向上させるはずです。

過去問を活用した効果的な勉強法

QC検定2級合格の鍵は、過去問題集の戦略的な活用にあります。

単に問題を解いて答え合わせをするだけでは、十分な効果は期待できません。

合格を掴むための裏ワザとして、まず時間を計り本番同様の環境で過去5回分を解いてみることです。

1周目で自分の実力と時間配分の感覚を正確に把握しましょう。

次に重要なのが、2周目以降の徹底した分析作業。

間違えた問題が「手法分野」なのか「実践分野」なのかを分類し、苦手な項目を可視化してください。

例えば、実験計画法や抜取検査で失点が多いなら、該当箇所だけテキストに戻り集中的に学習するのが賢明な対策になります。

3周目では、頻出する計算問題や選択肢のパターンを覚える段階に入りなさい。

なぜその解答になるのか、解説を深く読み込んで自分の言葉で説明できるレベルまで仕上げる。

この反復と分析こそが、知識を定着させる最も効果的な学習法と言えるでしょう。

試験直前の準備と心構え

試験前夜には、持ち物の最終チェックを徹底しましょう。

受験票や筆記用具はもちろんのこと、QC検定2級で必須となる√キー付き電卓は、使い慣れたものの持参が望ましいです。

特に電卓は、予期せぬ電池切れがないか確認してください。

直前期の学習では、新たな知識を詰め込むよりも、これまで解いた過去問題集で頻繁に間違えた箇所の復習に時間を割くのが賢明でしょう。

試験当日は90分で100問近くを解くため、時間配分が合否を分けます。

難しい問題に時間を使いすぎず、得意な手法分野や知識問題から手早く片付け、確実に得点を重ねる戦略が有効です。

難しいと感じたら一度飛ばし、全問に目を通すことを最優先にしてください。

マークシートの記入ミスは致命的になりうるため、10問ごとなど区切りをつけて確認する癖をつけると安心できます。

QC検定2級に役立つツールと教材

QC検定2級の最短合格を目指す上で、あなたに合ったツールと教材選びは非常に重要です。

質の高い参考書や過去問題集はもちろんのこと、試験本番であなたの強力な武器となる関数電卓を戦略的に活用することが、合格への一番の近道と言えるでしょう。

なぜなら、QC検定2級は7つの品質管理手法(QC七つ道具)から実験計画法まで、非常に幅広い知識が問われるからです。

そのため、手当たり次第に勉強するのではなく、多くの合格者が実践しているように、信頼できる教材を2〜3冊に絞り込み、それを徹底的に反復学習することが最も効率的な方法になります。

例えば、日本規格協会が出版している公式テキストで基礎を網羅し、「過去問題で学ぶQC検定2級」を最低でも3周は解くのが王道の学習法です。

また、計算問題で時間を稼ぐ裏ワザとして、カシオの「fx-JP500」のような関数電卓に搭載されている統計機能(STATモード)を事前に練習し、操作に習熟しておくことを強くおすすめします。

おすすめの参考書とテキスト

QC検定2級の合格を掴むには、自分に合った参考書選びが欠かせません。

まず基本となるのが、日本規格協会グループが出版する公式テキスト『品質管理(QC)の手法』です。

試験範囲を網羅しており、基礎から体系的に知識をインプットできるのが大きな強みでしょう。

しかし、知識の定着と実践力を養うには、過去問題集の活用が必須となります。

特に定番の『過去問題で学ぶQC検定2級』は、第35回から第37回までの本試験問題が収録されており、出題傾向を把握するのに最適です。

この1冊を最低3周は解くことが、合格への最短ルートと言えるかもしれません。

苦手分野を重点的に克服したい場合は、『QC検定2級対応 問題・解説集』のように分野別に整理された問題集も役立ちます。

まずは公式テキストで全体像を掴み、過去問演習を繰り返す王道こそが、実は最も効果的な学習法なので、ぜひ実践してみてください。

オンラインで学べる便利な学習リソース

QC検定2級の合格に向け、オンラインリソースの活用は強力な裏ワザになり得ます。

例えば、Udemyでは専門家による体系的な講座が提供されており、セール時には2,000円前後で質の高い講義を受講できるでしょう。

難解な手法分野も動画なら直感的に理解しやすく、何度も見返せるのが大きな利点です。

信頼性を最優先するなら、日本規格協会(JSA)が提供する約22,000円の公式eラーニングも選択肢にあがります。

さらに、YouTubeで公開されている無料の解説動画は、通勤中などのスキマ時間学習に最適と言えるでしょう。

個人の学習ブログやサイトで共有される統計的手法の覚え方も参考になるので、これらを組み合わせて自分だけの最短合格ルートを構築してください。

QC検定2級の試験対策Q&A

QC検定2級の試験対策を進める上で生じる様々な疑問に、Q&A形式でお答えします。

勉強方法から試験当日の過ごし方まで、あなたが抱える不安や悩みを解消することが、合格への第一歩となるでしょう。

特に、独学で学習している方は多くの疑問を抱えがちなので、ぜひ参考にしてください。

なぜなら、QC検定2級は出題範囲が広く、専門的な知識も問われるため、「この進め方で大丈夫だろうか」と不安を感じる方が非常に多いからです。

周りに相談できる経験者がいない場合、小さなつまずきが学習の遅れやモチベーションの低下に直結してしまうことも少なくありません。

多くの受験生が共通して持つ疑問点をあらかじめクリアにすることで、自信を持って学習に専念できる状態を目指しましょう。

例えば、「過去問は最低何年分解けば良いですか?」という質問には、「直近5回分を、全問正解できるまで最低3周は繰り返しましょう」と回答できます。

具体的には、「日本規格協会」が発行する公式テキストと過去問題集を軸に学習を進めるのが王道です。

その他、「計算問題の時間配分はどうすれば?」「管理図や実験計画法の暗記のコツは?」といった、より踏み込んだ疑問にも具体的にお答えしていきます。

試験当日の持ち物は何が必要?

QC検定2級の試験当日に慌てないため、持ち物は前日までに必ず確認しておきましょう。

絶対に忘れてはならないのが、受験票と写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)です。

筆記用具は、マークシートの塗りつぶしに適したHBまたはBの鉛筆かシャープペンシル、そしてよく消える消しゴムを複数準備しておくと、不測の事態にも対応できるでしょう。

計算問題の時短という裏ワザにも繋がる電卓は、√(ルート)キー付きの一般電卓または事務用電卓に限られます。

普段から使い慣れたものを持参してください。

関数電卓やスマートフォンは使用不可となります。

また、会場に時計がない場合に備え、通信機能のない腕時計も必須アイテムの一つといえるでしょう。

空調対策として、簡単に羽織れる上着が1枚あると試験に集中しやすくなります。

試験中に気をつけるべきポイントは?

QC検定2級の試験時間は90分に対し、問題数は約100問に及ぶため、時間配分が合否を分ける鍵となります。

全てを解こうとせず、解ける問題から確実に得点していくのが鉄則。

特に、時間を要する計算問題が多い手法分野は後回しにし、暗記で対応できる実践分野から片付けるのが賢明な判断と言えるでしょう。

これにより精神的な余裕が生まれ、ケアレスミスを防ぐ効果も期待できます。

分からない問題に悩み続けるのは禁物であり、潔く飛ばす勇気も必要です。

合格ラインは概ね70%の正答率のため、満点を狙う必要はない点を心に留めておきましょう。

残り時間を確認し、難問に再挑戦するか、マークミスがないかの見直しに徹するかを冷静に判断します。

マークシートは5問ごとなど、区切りよく転記すると、焦りや記入ミスを減らせるはずです。

合格者の体験談から学ぶ成功の秘訣

QC検定2級の合格者が語る成功の秘訣は、決して特別な裏ワザではありません。

多くの体験談で共通しているのは、過去問題集の徹底的な活用です。

具体的には、最低でも過去5年分の問題を3周以上解き、出題傾向と時間配分を身体で覚えることが重要でしょう。

試験時間90分という制約の中で、計算に時間がかかる「実験計画法」などは後回しにし、知識を問う問題から確実に得点していく戦略が有効となります。

また、複数の参考書に手を出すのではなく、日本規格協会発行の公式テキストのような信頼できる一冊を完璧にやり遂げるほうが、結果的に合格へ近づくことでしょう。

結局、頻出分野を把握し、自身の弱点を集中的に克服する地道な学習こそが、合格を掴むための最も確実な方法なのです。

まとめ:QC検定2級、裏ワザを活かして最短合格へ

今回は、QC検定2級に効率よく合格したいと考えている方に向け、- 効率的な勉強計画の立て方- 得点に直結する「裏ワザ」的な解答テクニック- 最短合格を可能にする過去問の活用法上記について、解説してきました。

QC検定2級の合格には、がむしゃらな努力だけでなく、戦略的なアプローチが欠かせません。

なぜなら、試験範囲が広いため、合格点を効率よく獲得するための「裏ワザ」とも言える学習法が非常に有効になるからです。

思うように点数が伸びず、焦りを感じている方もいるでしょう。

しかし、焦る必要は全くありません。

この記事で紹介した最短合格の秘訣を一つでも取り入れることで、合格への道筋がはっきりと見えてくるはずです。

まずは実践できそうなことから始めてみましょう。

これまで品質管理の知識を深めようと勉強を続けてきた時間は、決して無駄にはなりません。

その努力の土台があるからこそ、今回お伝えした「裏ワザ」が真価を発揮するのです。

合格証書を手にすれば、仕事への自信が深まり、あなたのキャリアの可能性も大きく広がります。

専門知識を活かして活躍する未来は、もうすぐそこまで来ていました。

さあ、この記事を参考に学習計画を最適化し、合格という目標に向かって突き進んでください。

筆者はあなたの努力が実を結び、見事合格されることを心から応援しています。